酒店顾问的价值:连接商业逻辑与设计实现之间的专业桥梁

在酒店开发实践中,有一类错误情境反复出现:设计方案已基本成型,甚至已进入报批流程或开始施工,才引入酒店品牌方与顾问团队。这种倒置的流程安排,使得后期工作不得不围绕一个并不完全符合品牌标准与运营逻辑的设计展开,进而造成功能性调整困难、项目投资效率下降,甚至最终影响酒店的市场竞争力与资产回报。

这并非个案,而是一类具有普遍性的流程错误。在某些城市或开发商习惯性主导下,往往出于“尽快动工”“争取早报批”“先画图再招商”的想法,导致忽略了酒店产品属性与其他物业类型的本质差异。这种“先设计、后定位”的方式,看似提高了前期效率,实则为后续项目埋下了极大的不确定性与调整成本。

本文将结合实际案例与行业经验,深入剖析此类错误产生的原因与结果,并提出更科学的开发逻辑,供酒店开发方、设计院、品牌方与投资者共同参考。

现代城市中酒店项目的成败,越来越依赖于前期设计与运营逻辑的深度融合。顾问的及时介入,不仅有助于避免因设计先行带来的功能错配问题,更是实现投资效率与空间价值最优解的关键。(图片来源:摄图网)

一、错误的顺序,导致错误的结果

酒店项目的核心价值,并不仅仅在于建筑的外观或装饰设计,而在于其能否支撑长期可持续的经营与资产收益。若项目从一开始就未能围绕明确的市场定位、合理的功能结构和可行的品牌导入条件展开,则无论设计多么精美,最终落地效果亦可能存在较大偏差。

实际上,酒店不同于住宅或商办类项目,它不是“设计导向型”产品,而是“运营导向型”产品。空间设计的每一项选择,从客房面积到垂直交通配置、从会议餐饮比例到后勤支持区设置,无不与未来经营效能和品牌技术标准紧密相关。

当开发商先完成建筑设计,再引入酒店顾问与品牌方时,常见后果包括:

• 设计与品牌技术标准不符,需局部或整体返工;

• 动线设置不合理,无法支撑高效运营;

• 面积配比失衡,无法达到预期收入结构;

• 结构条件限制了品牌选择与合作空间;

• 装修改造难度与成本大幅增加,导致投资模型失效;

• 建筑设计未考虑消防与设备空间需求,阻碍项目审批或竣工验收;

• 最终导致开业延误、投资回报率下降甚至项目转型。

这些问题一旦出现,不仅将对整个项目周期与成本造成实质性冲击,还可能损害业主与品牌之间的合作信任关系。

二、酒店开发的逻辑,与其他物业有何根本不同?

不少开发商在住宅、写字楼、商业综合体等领域积累了丰富经验,并成功推出过多个优质项目。然而,当这些经验被直接复制到酒店开发时,往往会出现“水土不服”的现象,导致项目在设计、招商、运营甚至退出阶段面临重重挑战。

原因在于:酒店并不是以销售为主要目的的产品,而是一种“长期持有、依赖品牌和运营能力实现回报”的资产型物业。

2.1 酒店不是标准化产品,而是“场景与流程”的组合

住宅与写字楼主要依赖标准化模块设计,追求面积效率与空间利用率;而酒店设计强调的是“使用体验流程”与“空间服务逻辑”。例如:

• 客人从抵达、办理入住、进房、用餐、健身到退房,形成一条完整的体验路径;

• 后勤人员从物资配送、客房清洁、设备维修到食品供应,也需有独立且高效的运行动线。

若建筑设计未能提前考虑这些动线规划与交叉干扰,将直接导致日后运营效率低下、人力成本上升、投诉增多,甚至影响评级与品牌口碑。

2.2 酒店品牌对建筑结构有硬性要求

每一家国际或高端酒店品牌在设计方面都有一套完整的技术标准与审核机制,涵盖:

• 楼层净高;

• 客房模数(单元间宽度与深度);

• 卫浴配置与机电管线空间;

• 消防设施配置;

• 电梯数量与分区布置;

• 公共区与商业配套的流线分离等。

若在前期未根据拟引入品牌的标准进行设计,将在后期技术审核中被要求大幅修改,有些情况甚至直接导致品牌放弃合作或提出“保留意见”。

2.3 酒店项目强依赖运营效率和成本结构

一个优秀酒店项目的财务模型不仅来自于高入住率和房价,也来自:

• 合理的人力配置;

• 高效的能源管理;

• 最小化维护与清洁面积;

• 客房与功能区之间的最佳距离配置;

• 后勤空间与服务动线的优化设计。

举例而言,若客房分布过散,服务员每日需要步行极长距离完成工作,则需配置更多人力;若客货混流或设施集中于某一楼层,会造成交通拥堵与交叉干扰。这些问题在图纸阶段可能看不出来,但实际运营成本与体验损耗却是长期且累积性的。

2.4 设计错误将累积为长期运营痛点

与住宅不同,酒店项目无法通过销售快速退出或转嫁风险。一旦设计错误落地,其后果将在十年以上的运营周期中不断显现,成为无法回避的结构性成本。这些包括:

• 设备空间不足导致后期无法升级;

• 餐饮区空置率高,拖累营收与能耗;

• 房型分布不合理,导致收益率不均衡;

• 难以取得环保节能认证,影响ESG评级或投资者评价;

• 日后转手时被投资机构大幅压价。

因此,酒店开发不是单纯追求“建筑漂亮、功能齐全”的设计作品,而是一场综合了市场逻辑、运营效率、品牌适配与长期资产回报的系统性工程。

三、错误流程的实际后果与典型场景

当“建筑设计已完成或进入报批阶段,才引入酒店顾问与品牌方”的情况出现时,往往造成一连串被动应对与代价高昂的后果。这些后果不仅涉及设计改动与建造成本,更深远地影响了项目的商业可行性与品牌适配性。

以下是业界常见的五种错误场景:

3.1 设计与品牌技术标准冲突,导致反复修改

案例背景:某开发商于某旅游城市建设一座准五星级酒店,总建筑面积4万平方米。由于项目启动初期以“综合体逻辑”进行设计,未参照特定酒店品牌的技术标准,结果在设计完成并开始施工后,才开始引入酒店品牌方审核。

问题集中在:

• 客房单元模数与品牌标准不符;

• 楼层净高不足,无法满足送风系统与消防管道同层布置;

• 消防逃生设施配置不足,无法满足高层酒店技术审查;

• 电梯配置与公共流线设计错配,导致动线交叉干扰。

结果为:设计图返工三次,施工现场局部拆改,整体工期延误9个月,造价上升8%,品牌合作延期签约,最终开业时间推迟超过一年。

3.2 空间功能配比不当,营收结构失衡

案例背景:某城市地标型商办项目中的酒店部分,最初为配合整体体量与造型设计,设置了占比过高的会议及餐饮空间,并设计了可承接千人宴会的多功能厅。

问题在于:

• 周边市场对大型会议与宴会需求非常有限;

• 酒店定位为中高端商务型,不具备高频婚宴与大型集会需求;

• 餐饮营收占比原预估为35%,实际不到15%,空间长期闲置;

• 公共区能耗与人力成本高昂,导致整体GOP(营业毛利)率长期低于行业均值。

后续虽尝试改造部分空间为商业出租区,但因结构设计限制与功能定位混乱,难以取得预期租金水平,沦为资产沉重负担。

3.3 动线错误与客货混流,影响运营体验

案例背景:某开发商在山地景区建设度假型酒店,主楼与附楼通过长廊连接,整体设计由建筑师主导完成,未咨询运营方。

建成后发现:

• 客房分布在三栋楼中,服务员需步行200米以上为一间客房送水;

• 送货通道与客用动线混用,垃圾处理车经常穿行于客人行经区;

• 前台与车道距离过远,抵达与引导效率低;

• 餐厅与厨房分处两栋建筑,物资供应依赖户外推车。

这些问题无法通过装修弥补,只能长期依赖高人力与低效率方式维持运营,最终导致该酒店营运成本超标25%,GOP率不足10%。

3.4 品牌选择受限,议价权丧失

不少开发商以为:只要建筑好看、面积到位,品牌自然愿意入驻。但事实上,品牌选择酒店项目,不仅看硬件条件,更关注:

• 功能是否可优化匹配品牌定位;

• 设计是否具备调整空间;

• 运营效率是否具备提升空间;

• 能否在约定时间内完成审核、交付与开业。

当设计已成定局,品牌方若发现无法符合其标准要求,往往只愿意以“无品牌技术审核”方式挂牌合作,甚至提出明确“降低品牌输出级别”条件。

这种局面,会导致:

• 品牌资源输入受限;

• 市场认可度下降;

• 议价能力下降,费用条款无法争取优势;

• 资产评级受限,影响未来资本运作与资产转让。

四、功能任务书(或设计任务书):从设计感到经营力的关键桥梁

针对以上问题,行业逐渐形成一项共识:在建筑设计启动之前,应由专业酒店顾问或业主方联合品牌方共同制定一份功能任务书,作为设计单位展开图纸工作的依据。

这不仅是“顾问要早介入”,更是一个将酒店经营逻辑与空间设计对接起来的制度保障。

4.1 功能任务书是什么?

简单来说,它是将项目的市场定位、品牌属性、投资模型、运营需求与技术要求转化为一套可落地的空间设计任务说明书。它不是概念方案,也不是面积表,而是一份涵盖酒店整体功能架构与核心技术指针的专业文件。

它不仅指导设计,也为未来的品牌审核、施工图审查与项目落地提供依据。

4.2 功能任务书包括哪些内容?

根据行业实践与品牌要求,功能任务书应涵盖以下五大模块:

项目定位与经营模型基准

• 项目的市场区位、主要竞争对手、市场细分目标

• 拟引入品牌的范畴与层级建议

• 预期平均房价与入住率,对房型结构与营收配比的倒推要求

• 单房投资控制目标与投资回报模型初步构想

空间功能结构配置

• 客房模数、房型划分与套房比例

• 餐饮设施的种类、面积与座位数

• 会议功能模块规模与细分(宴会厅、会议室等)

• 康体与娱乐设施(泳池、健身房、水疗等)配置

• 员工区域、物流系统、机房与后勤信道配置

运营与服务动线要求

• 客用动线(迎宾、前台、电梯、房间)

• 货用动线(垃圾、物资、食品、备品)

• 员工动线(后台、洗衣、办公、值班)

• 房务、餐饮、工程、财务等后勤部门面积与相对位置关系

品牌技术预留与结构协调

• 层高、柱网、电梯井、楼板承重等建筑基础数据

• 能源系统(冷热源)、消防通风、排烟排水要求

• 预留的设备间、电井、控制室尺寸

• 品牌标准对楼板开孔、吊顶空间、机电区的预设需求

整体设计策略建议

• 建议的总体布局原则与标准层图参考

• 不同功能区的动线与流量推演

• 设计重点区域(如大堂、宴会厅、餐厅)功能说明

• 品牌形象与当地文化融合的方向指引(如有)

4.3 功能任务书的价值体现在哪里?

预防错误设计,控制前期风险

通过任务书明确技术指针与经营要求,设计师能够一开始就遵循清晰边界进行创意构思,降低后期大面积调整概率。

为设计审核与品牌技术审查提供依据

功能任务书可作为品牌审核与设计院内审的重要对照文件,使各方在后续推进中有据可依,缩短反复沟通与修改周期。

平衡建筑与营运的矛盾

在实际设计过程中,难免出现空间需求与建筑结构、成本限制之间的矛盾。有了功能任务书,业主与顾问能够在不偏离商业目标的前提下,与设计方协调调整空间配置,实现设计优化。

提升与品牌方沟通效率

当开发方能在设计启动前就提交一份结构合理、逻辑清晰、与市场接轨的功能任务书,品牌方会更乐于参与,亦更容易展开技术支持,从而建立互信合作基础。

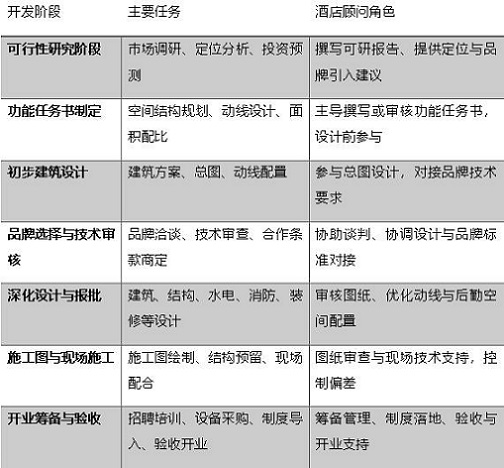

五、酒店项目开发的正确流程与顾问介入建议(图解)

为避免“设计完了才请酒店顾问”的错误发生,应提前在项目立项与设计启动前引入酒店顾问与品牌方。以下是推荐的开发流程与顾问介入节点示意:

5.1 正确的酒店开发流程图(含顾问介入)

5.2 顾问介入的“黄金窗口期”

最佳介入时机:可行性研究 + 功能任务书制定阶段

• 可行性阶段明确市场与产品定位

• 功能任务书阶段确保空间设计不偏离经营逻辑

错过这两个阶段,设计方向一旦定型,将难以从根本上调整,导致后期各种补救措施的成本大幅上升。

六、总结与建议

在整个酒店开发过程中,设计只是实现产品价值的一部分,而非起点。真正决定一家酒店能否成功落地并具备可持续经营能力的,是前期的市场定位、功能设计、品牌适配、动线逻辑与空间效率等多项综合因素。

当开发商在尚未明确这些核心问题前,就启动建筑设计甚至报建流程,往往会陷入“边做边改”“反复返工”的困局。这种错误不仅导致成本增加、工期延误,更会使整体资产价值受损,长期经营困难。

6.1重新审视“顾问”的角色定位

在中国酒店开发实践中,顾问经常被视为一种“设计修改者”或“品牌协调员”。然而在成熟的开发体系中,顾问应该是:

• 项目早期的定位制定者;

• 设计过程的风险控制者;

• 品牌与开发者之间的沟通桥梁;

• 后期营运可行性的把关人。

顾问的真正价值,在于帮助开发方在商业与设计之间搭建“可落地的逻辑桥梁”。

6.2 从这五个视角提升项目成功率

未来的酒店开发应更多从以下五个视角出发,重构流程:

产品思维替代空间思维

• 空间不是目的,产品才是。

• 空间如何承载服务与营收结构,才是关键。

先明确定位,再做设计

• 所有建筑模数、房型结构、面积配比,都应响应“这家酒店为谁服务”。

功能任务书作为技术核心

• 无论是品牌挂牌、自持经营、还是资产运营,任务书都是整个设计链条的锚点。

顾问不是“补位”,而是“前置”

• 最有效的顾问合作,往往发生在项目最早期。

设计、品牌、营运“三位一体”协同推进

• 设计必须与营运对接,营运需符合品牌标准,三方共同推进才能确保酒店落地质量。

6.3 让每一份图纸都基于“经营逻辑”

一套好的设计图纸,不仅要有美感与创意,更要有逻辑、有成本控制、有动线效率、有品牌承接能力。这些能力的保障,往往不是靠“最后来补救”的顾问实现的,而是来自项目初期那份看似不起眼的“功能任务书”、那场严谨的市场可研,以及那些在一开始就被问清楚的问题。

避免“建筑设计完了才请酒店顾问”,不是一句口号,而是一种对整个项目系统性成功的尊重。

转载请联系我们